Als Jahr des Durchbruchs der künstlichen Intelligenz (KI) wurde 2023 bereits deklariert. Fast jedes Medium, das auf sich hält, publiziert aktuell Interviews mit dem Chatbot „ChatGPT“ oder spekuliert über die Zukunft von Journalismus, Arbeit und Gesellschaft. Derweil fordert Tesla-Chef Elon Musk im Einklang mit früheren Warnungen vor autonomen Waffensystemen ein Moratorium für die weitere Erforschung von KI und begründet das mit den Gefahren, die beispielsweise aus den propagandistischen Einsatzmöglichkeiten erwachsen. Aber auch aus der gefährlichen Fehlbarkeit dieses Werkzeugs, das manche offenbar mit einem allwissenden Orakel verwechseln. Schon jetzt beginnen die revolutionären Möglichkeiten den Siegeszug des „klassischen“ World Wide Web und den vieler anderer Erfindungen in den Schatten zu stellen. Höchste Zeit also, sich an dieser Stelle mit der Verbindung der Themen Design und künstliche Intelligenz zu befassen.

Schöne neue Welt

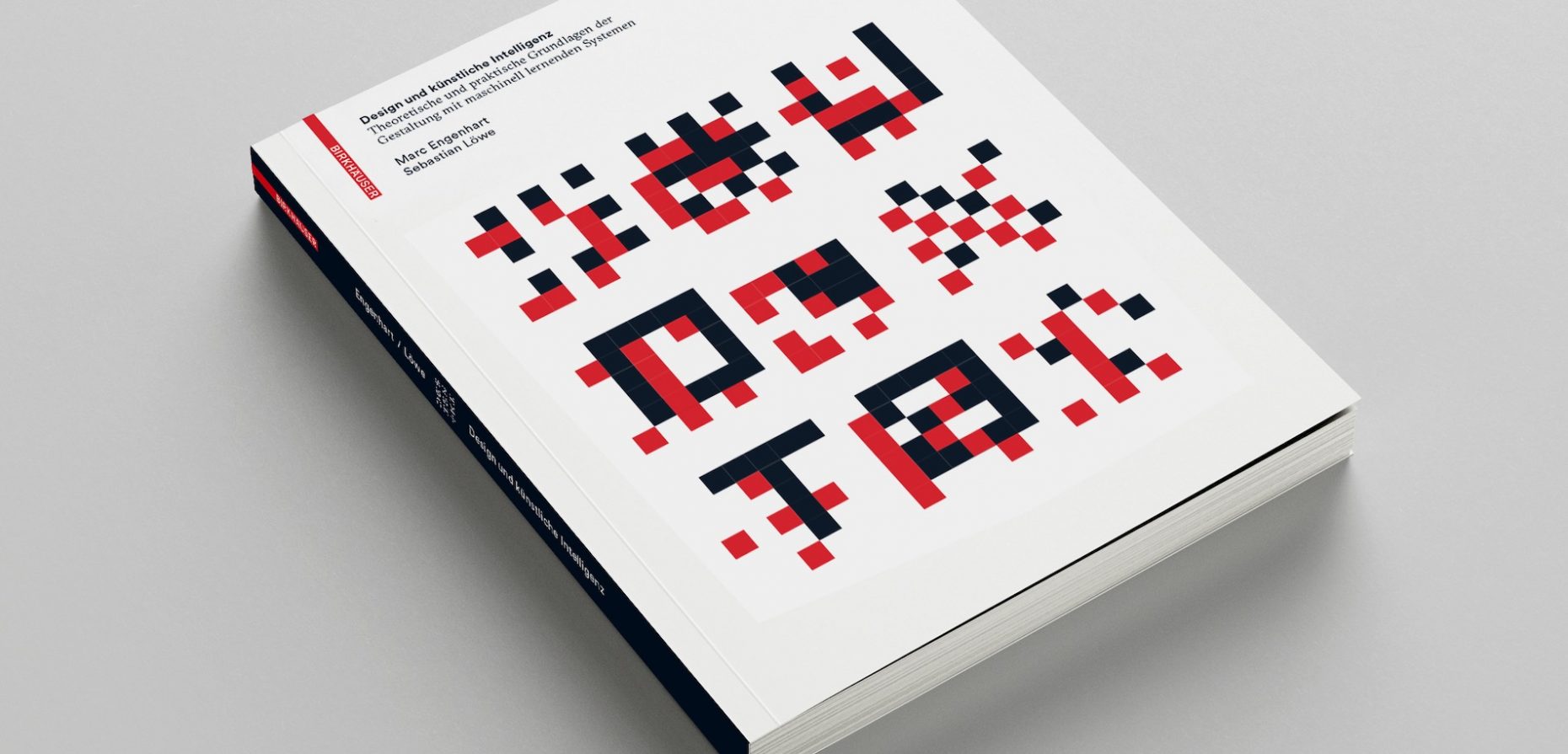

KI wird zweifellos die Bereiche Gestaltung und Erfindung nachhaltig verändern, ganz gleich ob man das begrüßt oder etwa aus Sorge um Arbeitsplätze kritisch sieht. In beiden Fällen ist die wohl sinnvollste Form des Umgangs mit dem Phänomen das Erlangen eines möglichst tiefgreifenden Verständnisses der technischen Prinzipien und als Ausfluss dessen die fundierte, vorurteilsfreie Einschätzung der Potenziale dieser schönen neuen Welt. Eine wenngleich nicht letztgültig erschöpfende, so doch als Einführung äußerst sinnvolle Lektüre stellt der im Designverlag Birkhäuser erschienene Titel „Design und künstliche Intelligenz: Theoretische und praktische Grundlagen der Gestaltung mit maschinell lernenden Systemen“ dar.

Der Verlag selbst spricht vom ersten diesbezüglichen Standardwerk. Nach eingehender Beschäftigung mit dem von Marc Engenhart und Sebastian Löwe verfassten Buch sind wir zu der Auffassung gekommen, dass diese Beschreibung durchaus angemessen ist.

Gestaltung muss neu gedacht werden

Um in umgekehrter Reihenfolge anzufangen, ist interessanterweise eines der Fazite von Engenhart und Löwe, dass Gestaltung neu gedacht werden muss. Zu einem ähnlichen Schluss kommt man gegenwärtig in immer mehr Schulleitungen und Kultusministerien: Schule, Lernen und Bildung müssen ebenfalls neu gedacht werden. Selbiges gilt für den Anwaltsberuf, für journalistische Berufe, ja im Prinzip für praktisch alle White-Collar-Jobs. Gemessen an diesen sich abzeichnenden radikalen gesellschaftlichen Veränderungen nimmt sich die Frage nach den Folgen, die es hat, wenn Design und künstliche Intelligenz zusammentreffen, scheinbar nebensächlich aus. Das verkennt jedoch die Schlüsselrolle, welche die Ergebnisse des Wirkens von Designenden in der Vergangenheit für das Leben von Millionen Menschen spielten und künftig mehr denn je spielen könnten.

Wie Design und künstliche Intelligenz zur Gestaltung der Zukunft verschmelzen

Dementsprechend zeigen die beiden Autoren – zugleich Gründer der Konferenz „Designing With Artificial Intelligence (dai)“ – wie eine neue Logik der Gestaltung aussehen kann. Als Perspektive eindrucksvoll ist die Idee eines Designs, das im Augenblick der Verwendung jeweils auf die es einsetzenden Menschen individuell angepasst entsteht. Klingt ohne konkretes Beispiel nach Science-Fiction. Engenhart und Löwe diskutieren das Thema Design und künstliche Intelligenz allerdings nicht abstrakt, sondern anhand von konkreten Fallbeispielen. Sie veranschaulichen, wie der Weg zu neuen guten Formen in der Zukunft mit künstlicher Intelligenz glücken kann – von der Ideenfindung über Prototyping bis zur Designoptimierung. Dazu gehört das Eingehen auf ethische Fragen ebenso wie auf die Grundlagen der künstlichen intelligenten Systeme. Außerdem werden praktische Werkzeuge und ihre Anwendungsgebiete vorgestellt – mit und ohne Coding-Kenntnisse.

Ein im Sinne der Versachlichung der derzeitigen Diskussion nicht unwillkommenes Ergebnis der Auseinandersetzung mit der Veröffentlichung des Kommunikationsdesigners Marc Engenhart und des Professors für Designmanagement Sebastian Löwe könnte man vielleicht als verheißungsvolle Ernüchterung beschreiben. Künstliche Intelligenz wird Designende von vielen Routinen im Designprozess befreien. Überflüssig machen dürfte sie sie in dieser Phase und auf absehbare Zeit kaum. So wie beim fertigen Design respektive Produkt der Mensch sinnvollerweise im Zentrum zu stehen hat, ist es unabdinglich, dass dieser weiterhin im Verlauf des Designprozesses die Richtung weist und auf der Grundlage von Verantwortung, Haltung und Bewusstsein sichtet, kombiniert, verwirft und auswählt. Eine gute Wahl ist in jedem Fall das vorliegende Buch.

Marc Engenhart, Sebastian Löwe

Design und künstliche Intelligenz

Theoretische und praktische Grundlagen der Gestaltung mit maschinell lernenden Systemen

Birkhäuser Verlag

208 Seiten, 53 Abbildungen

Format 205 mm x 257 mm

ISBN: 978-3035625547

Weitere Informationen:

Birkhäuser Verlag GmbH

www.birkhauser.com